Exposición. Sección Oficial. |

||

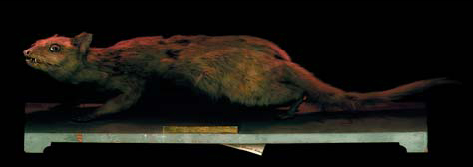

Sala Puertas de Castilla. Murcia Luis Castelo “Historiae naturalis: taxidermias” |

||

|

||

Nuestra vinculación con el mundo animal es evidente. A pesar de un abandono paulatino durante el pasado siglo XX, estamos asistiendo a un reencuentro necesario con nuestros más remotos vínculos. Los animales han sido desde tiempos antiguos el símbolo y epifanía de las diferentes divinidades, de nuestros miedos y de nuestros deseos. Bestias terrestres, seres híbridos, animales fantásticos han encarnado la ambivalencia entre el bien y el mal, lo positivo y lo negativo, el oscuro mundo subterráneo y la luz. Los bestiarios medievales sobrevivieron incluso a periodos menos supersticiosos gracias a leyendas y diversos relatos fantásticos de los pocos viajeros que lograron llegar de tierras remotas. Tendremos que esperar hasta el siglo XIX y su cientificismo para poder explicar la presencia de animales de los que hasta entonces sólo se había oído hablar a través de leyendas y cuentos. La necesidad de mostrar los nuevos especímenes llevó al desarrollo de técnicas de conservación, como el secado de plantas por prensado, en el caso de los herbarios, y la utilización de productos químicos en los que los animales capturados podían conservarse indefinidamente; pero la técnica que más calado tuvo entre el público que visitaba los primeros museos de historia natural fue la taxidermia, que como método de preservación en el tiempo de animales muertos tiene una doble lectura: por un lado, la paralización del tiempo que va degradando a todos los seres vivos, y por lo tanto, de la muerte, y por otro, la simbología que acompaña a esta actividad. El embalsamamiento tiene una estrecha relación con la fotografía, que, del mismo modo, embalsama el tiempo, la vida, en un instante para siempre. El intento de ofrecer un atisbo de vida en la muerte, congelando poses o gestos, vincula íntima y necesariamente la taxidermia con la fotografía. Al fin y al cabo, vanitas. (Fragmentos de texto) L.C. |

||

Directora de la sala: Carmen Hernández Foulquié Inauguración: viernes 12 de enero. 13 h. |